許多人在職場基於使命必達的責任感,即使長時間維持同一姿勢或者重複某些動作,仍會咬緊牙關撐下去,殊不知一直這麼硬撐很可能會帶來職業傷害,反而降低了工作效率。

舉例來說吧!護理師長時間彎腰替病人抽血、打點滴;醫師在開刀房一直駝著背、縮著脖子為病人開刀,都很容易引起腰背及肩頸痠痛。一些整天埋首案前的電腦高手以及日復一日操持家務的主婦們,則容易因為反覆的手部動作,出現腕隧道症候群與俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱滑膜囊炎。這些症狀若未及時處理,最後可能由單純的肌肉痠痛發展成肌筋膜疼痛症候群。

貼紮術在運動醫學界正盛行

肌筋膜疼痛症候群患者常會抱怨有引傳痛(由肌激痛點引起的疼痛,但卻在遠處出現疼痛感覺),觸診可在肌肉上找到緊繃帶,以及彈壓下引起局部跳顫反應的肌激痛點。這是因為肌肉長期過度使用或受到創傷後所造成的收縮緊繃,影響內部的血液循環,已經缺血的組織缺乏回收鈣離子所需的能量,肌激痛點內的肌肉局部持續收縮,會進一步阻斷血液循環,以致症狀更加惡化。

傳統對痠痛與肌筋膜疼痛症候群的治療,不外乎口服止痛藥(如:普拿疼、非炎、肌肉鬆弛劑等)、按摩、局部塗抹止痛藥、局部麻醉藥與類固醇等注射治療。在復健科則有許多方式可以幫忙病人解決問題,包括熱敷、短波、超音波、經皮電刺激、向量干擾、低能量雷射與徒手治療等。

近年來還盛行一種輔助療法:貼紮術(肌能系貼布貼紮術),特別是在運動醫學界蓬勃發展。這種貼布多半顏色鮮豔,其實不管什麼顏色,功效都是一樣的。所用顏料基本上是植物性色素,不太會有褪色沾染衣料的困擾,不過現在許多廠牌研發出草綠色、紫色、黃色、橘色等繽紛的色彩,就要考量是否會造成皮膚對色素過敏的問題。以下針對貼紮術的發展過程、運用方式及醫療功能,藉由臨床實例讓大家有更清楚的認識。

傳統運動貼布V.S貼紮術

傳統的運動傷害貼布(運動貼布,俗稱白貼),主要功能在於維持肌肉與骨關節的固定及穩定,藉由限制活動範圍來避免二次傷害。所用布料往往厚而堅固,黏性甚高,貼上之後會大幅限制活動,使用時間一久會感到不適。

Kinesio Taping®貼紮術於1982年由日籍學者加瀨建造(Kenzo Kase)研發,這種具有彈性、黏性與透氣性,既能提供骨骼肌肉關節足夠的支持,又不會過度限制活動範圍的醫療輔具,可以減少軟組織下的水腫以及降低水腫造成的散熱失調,不僅能延續診間的徒手治療效益,還能運用在居家照護。1988年日本國家代表隊在韓國首爾奧運上大量使用,得到極大關注。

貼紮術的原理及貼布特色

貼紮術主要是針對筋膜構造做處理。筋膜可以分成淺層與深層,淺層由疏鬆結締組織與脂肪構成,位在皮膚與肌肉層之間,內有交織網狀的微血管、淋巴組織、神經、組織液與膠狀基質。淺層筋膜要夠柔軟,以利於白血球、肥大細胞等在其間穿梭,除了做為防禦系統產生發炎反應外,也是養分供給及代謝物與體熱排除的區域;深層筋膜由膠原纖維構成,結構緻密強韌,可區隔不同的肌肉、神經、臟器,具有穩定與保護的能力。

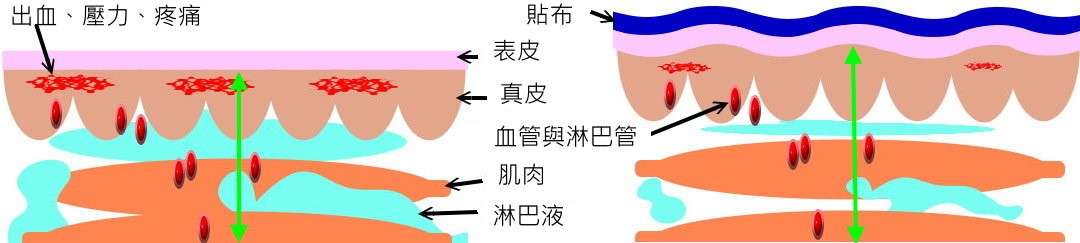

貼布是綿質的,但中間鑲嵌了彈性纖維絲,所以延展效果頗佳,橫向在極大拉力下通常可以達到原來長度的140%。只要沒有產生彈性疲乏,貼布會有回縮性,利用其特殊設計可以提拉皮膚與軟組織的空間來增加血液循環與淋巴液的流動,從而改善肌肉功能與活動空間,並降低發炎反應所帶來的熱效應與化學物質堆積(下圖)。

|

貼紮之前 |

貼紮之後 |

|

|

|

應用貼紮術治療痠痛案例

案例1:

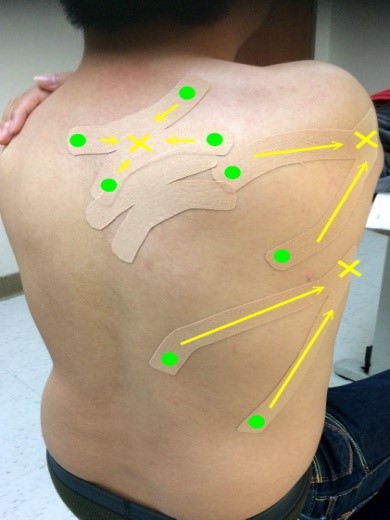

一位老太太抱怨肩頸持續疼痛3個月,手痛無法舉高,即使接受電療仍難以緩解。超音波檢查發現她除了退化性關節炎之外,沒有其他問題,但上斜方肌、三角肌有明顯的緊繃帶。我們先用一個4格長度、帶30%拉力的Y型貼布,由她的肩峰下方,兩分支一路貼到脊椎的位置,一支沿著肩胛脊上緣貼,另一分支則貼在上斜方肌,再沿著三角肌做Y型貼法。卡通圖示的X代表起始端或稱下錨點,O代表末端,箭頭代表貼布的回縮方向。首末兩端通常會預留1格以上的長度,使穩定度夠強,避免鬆脫。首末兩固定端也盡可能不帶拉力,可減少皮膚上的剪力,以免造成不適。貼完後,病人整體動作改善許多。

案例2:

一位年輕男子,右肩肱骨頭與肩胛骨交界處疼痛1年多。他之前經常游泳,現在暫停,偶爾會搬重物。觸診發現他的菱型肌、大圓肌、小圓肌、肩胛下肌與闊背肌有緊繃帶及肌激痛點,故給與大、小菱型肌兩條並排X形2.5格貼布,貼在胸椎脊突與肩胛骨緣之間。另用1條3格Y型貼布,由肱骨頭往軀幹端貼回,範圍包括大、小圓肌與肩胛下肌。之後再用1條4格Y型貼布,由腋窩下緣往腰薦椎貼回來,針對闊背肌進行治療。

案例3:

一位年輕男子,扭到脖子數天,尚未緩解,頸部伸張時感覺痠脹無力。圖示Y型貼布的下錨點約在頸椎第7節至胸椎第1、2節之間。在貼右邊分支時,頸部屈曲並轉向左邊做牽拉,貼另一邊時方向則相反。貼紮後,明顯感到頸部活動度改善。(注意:不要貼到頭髮,也不要貼到耳後,否則會不舒服。)

案例4:

一位年輕病人,主訴胸大肌痠痛不適,故先找出肱骨大轉子為下錨點。請病人手臂先外展伸直,給與Y形貼法,沿著鎖骨下緣及胸大肌上方做上方分支的貼紮。在進行下方分支貼紮時,手臂要上抬,沿著胸大肌下緣做貼紮治療。由完成圖可以明顯看到貼布邊緣皮膚的皺褶,對於下方的筋膜會有提拉效果,進而緩解疼痛。

案例5:

一位醫護人員,大拇指疼痛不適,尤其在做伸張動作時最明顯,位置在外展拇長肌與伸拇短肌肌腱,經診斷為媽媽手。由於伸拇長肌也會疼痛,故用X型貼布貼在手腕橈側背面最疼痛處,橫跨此3條肌腱,並用剪裁成兩半的I型貼布,由大拇指的指甲到近端指節之間貼回到肢體近端。在貼此一貼布時,手腕要做尺側伸展,大拇指要屈曲。

案例6:

一位年輕人,在一次外傷後,出現手掌前三指麻木、無力的症狀。經神經電生理檢查,診斷為腕隧道症候群,治療兩個月後有緩慢進步。在屈肌支持帶處給與X形貼法,約使用2.5格。接著使用一條合併I型、Y型的貼布,量取長度時先算出手背要留的長度,再算出手掌到手肘的長度。貼布先修剪圓腳,一端剪出1-2格分叉,主要目的在於接近手肘內緣時可以分岔以避開敏感肌膚。接著由手背與手掌交界線的中間對折,剪出兩個洞以容納指頭(注意:洞不能剪太大,不然會完全破壞結構)。然後,從此處破開背襯紙,套入指頭後,先貼擺成屈曲的手背,之後再貼擺成伸張的手掌到手肘部位。

案例7:

一位中年女子,腰部與尾椎骨長期痠痛,大腿後側有不過膝蓋的傳導痛。經口服與皮膚表面止痛藥治療失敗後,將X型貼布貼於尾椎骨疼痛位置,並請病人身體前彎,給與兩側腰部肌肉I型貼布,下錨點位在尾椎骨上,終末端則在胸、腰椎交界處,拉力約20%。這種I形貼布貼法,目的在於促進肌肉力量,以減少因背肌無力造成的長期姿勢不正確與肌肉力量不平衡。如圖可見,當病人回復到正常位置時,貼布上有許多皺摺出現。

案例8:

一位中年女子因急性拉傷尋求治療,診視後並無明顯外傷與骨折,故在最痛處貼上X型貼布,並於腰部肌肉使用I型貼布,由頭端往骨盆端走,屬於放鬆肌肉的貼法,可以緩解不適。

貼紮所需療程因人而異

貼紮治療要進行多少次,完全依賴症狀改善程度而定。有的病人貼布一拿下,疼痛就回復到一半左右,有的病人貼過一次就一勞永逸,還有的病人貼完兩三個小時甚至到了隔天才明顯改善,所以沒有公訂的準則。

哪些問題可以用?

貼紮術目前在台灣絕大多數都是由物理治療師及職能治療師執行,在比賽或運動場合,也有許多教練與運動防護員在使用。貼紮術的使用範圍相當廣泛,除了痠痛、疼痛治療外,亦可用於乳癌術後淋巴水腫、周邊組織腫脹、血腫、小兒感覺統合、小兒脊椎側彎、運動傷害防護、媽媽手、網球肘、高爾夫球肘、傷疤撫平、術後止痛等。

雖然仍有醫師對貼紮術持保留態度,但它能存在超過30年且蓬勃發展,不是沒有道理的,並且乳癌術後淋巴水腫的貼紮處理方式也被收錄在復健科教科書「Delisa’s Physical Medicine & Rehabilitation」。使用貼紮術沒有效或效果有限的個案,須注意有無其他潛在問題如微細骨折等。

哪些情況不能用?

貼紮術的禁忌症包括:急性感染、癌症、開放性傷口、深層靜脈栓塞,或者皮膚曾經對此貼布過敏。貼紮術改善血流的效果,可能使上述病灶擴散與出現未知的不良反應,但如果是癌症末期要用來幫助止痛與改善嚴重水腫,則不受此限。

理論上,嬰兒與孕婦使用貼紮術沒有什麼顧忌,如果擔心造成影響,建議可以避開懷孕前三個月。糖尿病患及慢性腎功能障礙患者,感覺比較不敏銳,若有潛在傷害可能會忽略,故在使用上要小心,但這並非絕對禁忌症。

醫師的叮嚀:

在執行貼紮時,應妥善運用醫學知識,依照病人的目的與需求規劃設計,而非盲目亂貼。貼紮完成後,仍需搭配治療性運動處方、姿勢習慣的校正與日常生活的觀察,才能在病人回來進行下次貼紮治療時,給予適切的調整和修正。

列印此頁

列印此頁