心臟電氣生理學檢查及電氣燒灼手術

簡介

正常人一天心跳約100,000次,換算成每分鐘跳動約60-100下。心臟有一套完整的電氣節律傳導系統,使我們的心臟能以穩定規律的方式跳動,然而當心臟電氣系統出現放電異常或異常傳導等現象,就會使心臟出現心跳過快、過慢或不規則跳動等情形,此統稱為心律不整。當病人患有心律不整時,可能會出現心悸、胸悶、喘促、頭暈、胸痛等症狀,然而嚴重之心律不整,病人可能會有全身無力、倦怠、心臟衰竭、呼吸困難、低血壓、昏厥、意識改變甚至猝死等情形。

臨床上診斷心律不整,醫生除了詳細的病史詢問及理學檢查外,也會安排心電圖檢查;然而很多病人心律不整是偶發性並非隨時隨地發生,醫生有時會安排24小時心電圖或1-2週心臟事件發作記錄器,試著記錄到心律不整發作當下心電圖情形,也會針對病人臨床狀況安排相應檢查如心臟超音波等。

可是部份病人經過上述檢查並無法正確診斷,但症狀明顯且嚴重,或者經由心電圖確立可經由電燒手術治療之心律不整,醫師便會考慮安排心臟電氣生理學檢查,同時也可施行電氣燒灼手術治療。

心臟電氣生理學檢查

心臟電氣生理學檢查是一種精密的侵入性檢查,心臟科醫師會將一條至多條的導管經由血管送至病人心臟,每條導管上有一組至多組的電極,電極可以偵測心臟內部的電氣訊號,也可以施以電刺激測試傳導路徑及誘發心律不整,進而了解心律不整異常訊號的源頭及心臟內傳遞方式,進而決定心律不整治療方式及指引電氣燒灼手術的進行。

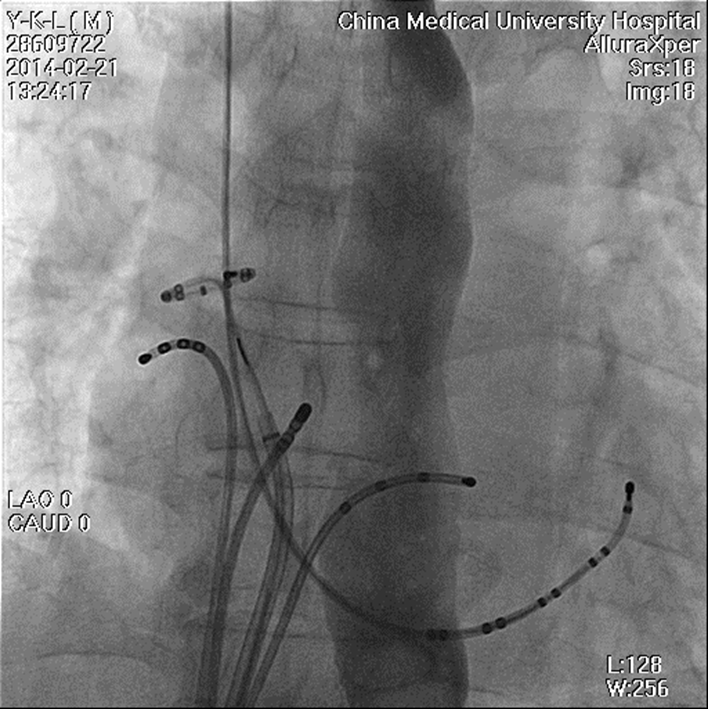

圖一:本院病人接受心臟電氣生理學檢查,電極導管於心臟內X光顯影圖。

電氣燒灼手術

電氣燒灼手術是心臟科醫師經由病人血管,將電燒導管送至心臟心律不整異常訊號源頭或傳導處,利用高頻射出能量破壞造成心律不整異常的心肌電氣傳導組織,達到治療心律不整的目的;此種方式與早期心臟手術開刀治療心律不整相比,有著手術傷口小(脖子與鼠膝導管進入微創傷口)、病人恢復快、不需全身麻醉、手術風險低且高成功機率等諸多優點,已為現今治療心律不整之主流。

三度空間(3D)立體定位系統

隨著心律不整電氣燒灼手術研究不斷進展,三度空間(3D)立體定位系統應用於複雜性心律不整治療已漸漸形成主流,現今全世界最廣為應用的兩套系統分別為CARTO(Biosense-Webster, Diamond Bar, CA) 及NavX (St. Jude Medical, St. Paul, MN),前者是利用磁場偵測診斷及電燒導管的訊號,後者是利用三對貼於病人皮膚上電極貼片,構成三維(x,y,z)立體向量偵測導管電壓梯度,經由電腦可構製出心臟3D立體空間及即時反應導管所在位置,為現今導管電氣燒灼手術一大利器。

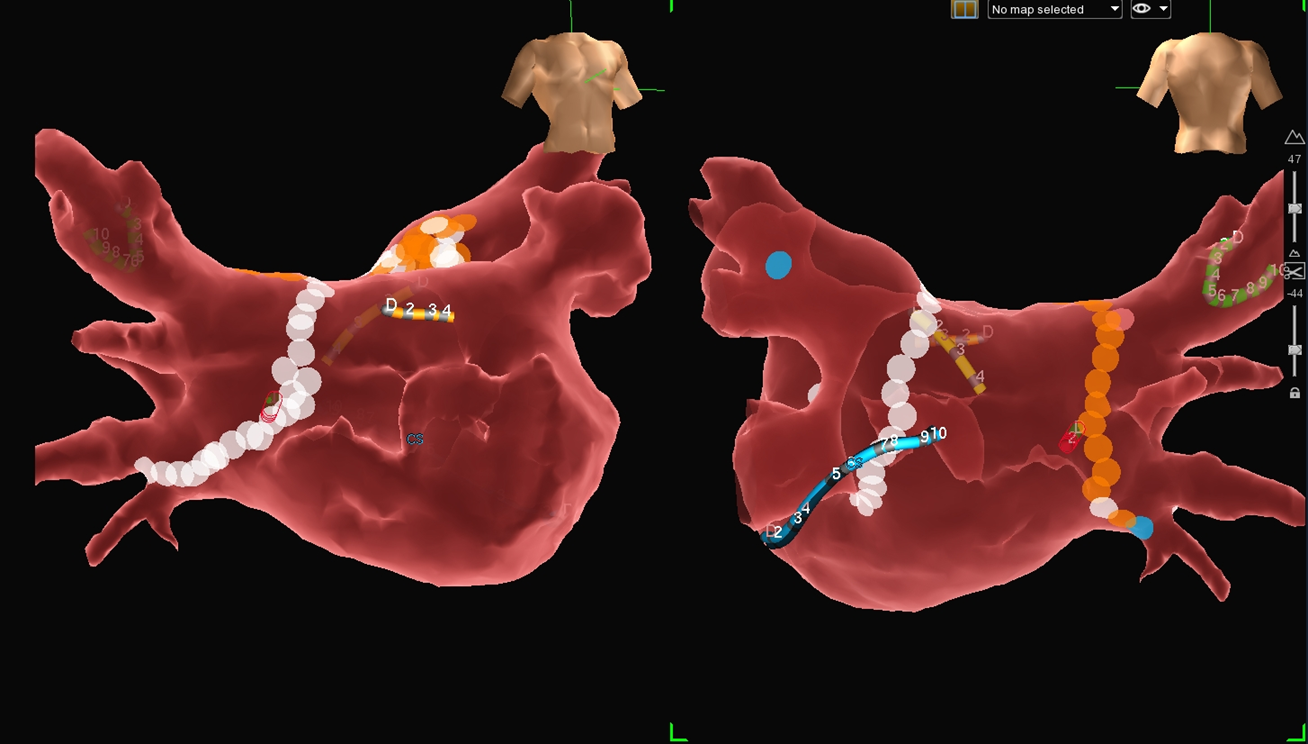

圖二:本院病人接受三度空間(3D)立體定位系統電氣燒灼手術示意圖。

檢查及手術注意事項

一、術前準備注意事項:

- 進行此項檢查或手術需住院做術前術後的準備及觀察治療,依心律不整嚴重程度住院時間長短不一,通常需住院三天以上的時間。

- 術前為使檢查手術進行順利,醫師會請您暫停部份抗心律不整或抗凝血藥物,但請諮詢過醫師勿自行改變用藥。

- 醫師會向您解釋手術過程及風險,並做同意書的簽署。

- 術前6-8小時需禁食。

- 插入導管處需徹底清潔避免感染,導管可能使用頸部及雙側鼠蹊部之血管,局部毛髮於手術前需完全刮除維持手術無菌。

二、術中注意事項:

- 手術導管插入處醫師會先以局部麻醉方式減輕疼痛及不適,但仍會感覺些許壓力,如有不適可向醫師反應。

- 手術過程患者通常保持清醒,如有嚴重不適或過度焦慮,醫師會從靜脈輸注鎮靜或止痛藥物緩解患者不適;少部份病人如幼兒或複雜度高之心律不整電燒手術會採取全身麻醉之手術方式。

- 檢查手術執行過程中,為確定心律不整機轉,會輸注藥物使心跳變快或利用電刺激誘發心律不整產生,可能會出現些許心悸、胸悶等症狀,切莫感到驚慌。

- 部份心律不整(如心房顫動)電燒手術為免傷及心臟週邊器官如食道,手術過程中會請病人喝下乳白色顯影劑確定X光下食道之位置。

- 少數心律不整電燒治療醫師會於病人身上貼上電擊貼片,當治療過程出現血液動力學不穩定之心律不整或電燒過程需先矯正特定心律不整,醫師會作電擊心臟達到矯正心律之動作,電擊前會先給予靜脈注射鎮靜或止痛藥物緩解患者不適;

三、術後注意事項:

- 術後導管即會拔除並做加壓止血的動作,依導管大小及動靜脈的使用,術後醫師會要求傷口砂袋加壓數小時,此時務必保持靜止且不要任意移動或彎曲腿部,砂袋移除後,也需在床上靜臥數小時或過夜以接受觀察,如傷口恢復狀況良好,次日才可出院回家。

- 出院後數日勿從事費力或負重之動作,並依門診預約時間回診;如傷口有發熱、腫脹或嚴重疼痛時需立即回診,些許傷口瘀青是可以接受的。

參考文獻

- Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, Sixth Edition

- Cather ablation of Cardiac arrhythmias, 3rd Edition

- BRAUNWALD'S Heart Disease, A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th Edition

【撰文/中國醫藥大學附設醫院 心臟血管內科 吳宏彬醫師】