下肢周邊動脈阻塞性疾病

介紹

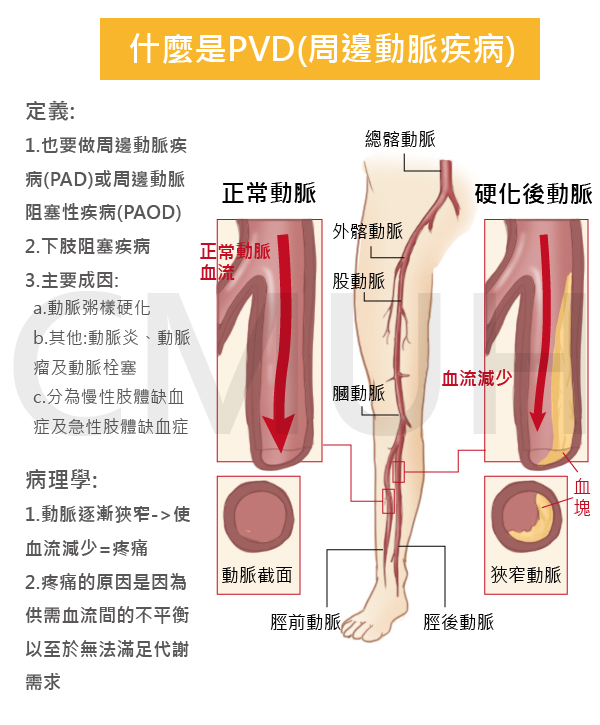

隨著糖尿病、高血壓、代謝症候群等文明病越來越多,血管硬化的發生率不斷攀升。其中,周邊動脈阻塞性疾病(PAOD)是一種初期表現不甚明顯,容易讓人誤以為是年紀大、走不動,而被忽略的疾病。幸好透過自我身體檢查及臨床診斷,可幫助我們確認是否罹患PAOD。早期發現、早期治療的同時,若能一併降低危險因子,通常都會有相當不錯的預後。

症狀

一、無症狀:約20%~50%的人是沒有症狀的。但沒症狀反而因此不易早期診斷,預後更差。

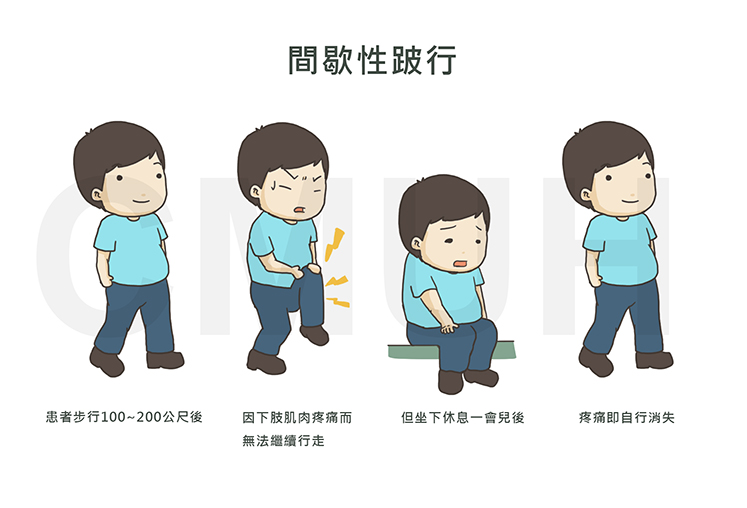

二、初期症狀:間歇性跛行(intermittent claudication)。將近50%的人感到腿痛,行走受到影響,稱之為間歇性跛行。換句話說,當走路走了一段時間,感到大小腿疼痛、痠麻、行動不便,而在休息時症狀減輕,就要想到周邊動脈阻塞性疾病造成的間歇性跛行。

三、後期症狀:約1%~2%的人會進展到嚴重缺血 (critical limbs ischemia)。這個時候,連休息時都會產生嚴重的疼痛,不治療的話會因為組織壞死而需要截肢。

病因

一、主要病因:動脈粥樣硬化(Atherosclerosis)

二、其他致病因子:

- 血栓形成(thrombosis)

- 栓塞(embolism)

- 血管發炎(vascultitis)

- 創傷(trauma)。

危險因子

危險因子在周邊動脈阻塞疾病扮演非常重要的角色,除了年齡與性別無法改變之外,降低其他危險因子是臨床治療上不可或缺的環節。

一、年齡與性別:男性、年齡大於70歲屬於高危險群。

二、根據美國心臟學會(American Heart Association)列舉的危險因子,還包括:

- 抽菸,風險是不抽菸者的四倍

- 肥胖,身體質量指數(BMI)大於25的人有較高風險

- 糖尿病

- 高血壓

- 高膽固醇、高血脂、高半胱胺酸血症(hyperhomocysteinemia)等增加血液黏稠之疾病

- 長久不動,使得側肢血液循環不良

- 動脈粥樣硬化、動脈相關疾病的過去病史或家族史

診斷及化驗

基本上,透過病史詢問及身體檢查即可初步診斷周邊動脈阻塞。

一、檢查

- 觸診:阻塞處遠端的脈搏減低甚至消失。

- 聽診:狹窄的動脈可聽到血管嘈音(Bruits)。

- 視診:由於血液供應不足,有時伴隨肌肉萎縮。

- 嚴重的徵象:毛髮脫落、指甲增厚、肌膚光滑而閃亮、皮膚溫度降低且伴隨蒼白或發紺。如果發展成嚴重缺血,可能見到潰瘍或壞疽。

二、ABI(Ankle:Brachial Index):

- 臨床上,我們會以ABI作為初步診斷及評估的工具。方法是測量手臂及下肢的血壓,取最高值,再用下肢的收縮壓除以上肢的收縮壓,所得數值稱為ABI。

- ABI越小,代表阻塞的越嚴重。根據新英格蘭醫學雜誌 (NEJM),正常值> 0.90,輕微阻塞0.71–0.90、中度阻塞0.41–0.70 、嚴重阻塞0.00–0.40。

三、非侵入性診斷工具

- 血管超音波(duplex ultrasonography): 可評估血管阻塞嚴重度及周邊血流之情形,為最主要的診斷工具。

- 電腦斷層血管攝影 (Computed-Tomographic Angiography; CTA): 利用顯影劑注射及電腦斷層,將周邊血管影像以非侵入性的方法重建出來。

- 磁振血管攝影 (Magnetic Resonance Angiography; MRA): 利用核磁共振及顯影劑注射之方式,將周邊血管影像重建。

四、侵入性檢查:血管攝影 (angiography)。由周邊股動脈等大動脈穿刺並置放導管並注射 顯影劑,可得到最完整且精確的血管影像。血管攝影除了可提供給我們是否有血管狹窄 或血栓等重要資訊外,若真的有嚴重的狹窄病灶,還可以同時執行氣球擴張或支架置放等治療。

治療方法

治療的策略分為生活型態調整、降低危險因子、藥物治療和打通血管。

一、生活型態調整

- 運動計畫

- 連續12周,每周運動3~5次,每次運動30分鐘以上。

- 以走路為例,每次運動都達到接近最大疼痛程度,並逐步延長可正常行走的距離

- 保持衛生清潔、避免太過乾燥、選擇適當鞋襪

二、降低危險因子

- 戒菸

- 抽菸是造成周邊動脈疾病非常重要的危險因子。

- 至戒菸門診,由醫師評估是否使用尼古丁貼片(nicotine patch)、bupropion、varenicline等藥物。

- 血壓控制

- 血壓控制標準為:140/90 mmHg

- Beta-blockers和ACEI類的藥物都可用於PAOD病人。而ACEI除了調控血壓,還可減少有症狀PAOD的病人的心血管風險。

5. 降膽固醇

- 低密度膽固醇 (low-density lipoprotein cholesterol, LDL)控制標準為 <100 mg / dl

- 經醫師判定屬於高危險群患者,LDL控制標準為 <70mg / dl

- Statin類的藥物除了降膽固醇,尚可減少心肌梗塞、中風或猝死的風險。

三、藥物治療

- 抗血小板藥物 (Antiplatelet therapy)

- Aspirin

- Clopidogrel (Plavix®)

- 促進血液循環的藥物

- Cilostazol (Pletaal ®):血管平滑肌細胞的phosphodiesterase inhibitor,同時具有血管擴張和抗血小板的功能。可以延長PAOD病人不感受到疼痛而正常行走的距離,改善生活品質。

- Pentoxifylline (Trental®):xanthine衍生物,促進末梢循環血流。

四、導管介入治療 (Revascularization): 預後和血管原先的阻塞程度相關

- 適應症

- 藥物治療失敗、症狀持續惡化

- 出現嚴重缺血

- 肢體出現難以癒合的傷口,且證實有血管狹窄之情形時

- 動脈氣球擴張術(percutaneous transluminal angioplasty, PTA):在髂動脈的成功率為90-95%,3年內的血管通暢率(patency rate)大於75%。而在股動脈、膕動脈的成功率為80%,3年內的血管通暢率為60%。若使用藥物氣球或藥物支架,一年內的血管暢通率可提升至約90%。動脈斑塊旋切術 (atherectomy): 使用雷射治療,可有效移除動脈斑塊。

五、手術方式:死亡率約1~3%,大多和缺血性心臟病相關。

- 各種血管繞道手術: 5年和10年的血管通暢率分別為90%和80%。

- 動脈內膜切除術 (endarterectomy)

參考資料:

1.Harrison’s Principles of Internal Medicine 18th Edition

2.The New England Journal of Medicine N Engl J Med 2007;356:1241-50

3. Up to date

4. American Heart Association (AHA)

【撰文/中國醫藥大學附設醫院 李佳昂醫師 校閱/心臟血管內科 王宇澄醫師】