高血壓

介紹

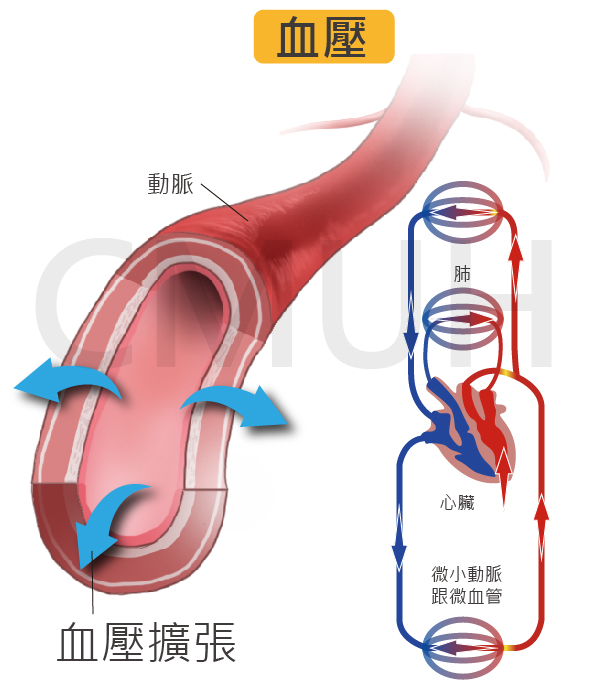

血壓是有心臟血液搏出量以及周邊血管阻力共同決定的,所以心臟收縮,血管的彈性以及血液在血管中流動對血管壁造成的壓力,以上三者共同形成血壓.血壓主要以收縮壓以及舒張壓作為評估的依據.

收縮壓:心臟收縮時,所測的血管壁所承受的壓力.

舒張壓:心臟舒張時,所測的血管壁所承受的壓力.

量測時的注意事項

血壓的單位為<毫米汞柱(mmHg)>,通常以收縮壓/舒張壓呈現.收縮壓與舒張壓的差距一般在30-50mmHg內.

平日測量血壓應以血壓較高的手為準,左右手的差異一般在20mmHg左右 血壓會受到許多因素影響,呼吸以及心跳速率等都會產生立即性的影響.白天會受到生理以及心理活動的影響,睡覺的時候血壓呈現比較低的情形,而清晨以及午睡後等剛起床的時間血壓會比較高.

流行病學上,高血壓是一種老化的慢性病,盛行率會隨著年齡而逐漸攀升。以男性而言,從30歲以後,高血壓的比率便會逐漸升高,而女性大概要等到45歲以後才會有此現象。根據一項台灣人口調查顯示,男性31-44歲有11%有高血壓,到了45-64歲則增加到29%,而65歲以上甚至高達56%。至於女性方面,45-64歲中有18%有高血壓,65歲以上高血壓盛行率則高達52%,和男性的比率幾乎不相上下。

高血壓分期

|

分類 |

收縮壓mmHg |

舒張壓mmHg |

|

正常 |

小於120 |

小於80 |

|

高血壓前期 |

120-139 |

80-89 |

|

高血壓第一期 |

140-159 |

90-99 |

|

高血壓第二期 |

大於或等於160 |

大於或等於100 |

影響器官部位

- 全身性的血管

- 心臟冠狀動脈

- 心臟肌肉

- 腦部血管

- 腎臟

- 視網膜上血管

種類

- 本態性高血壓

- 續發性高血壓

症狀

一般而言,高血壓的初期都沒有明顯的症狀,通常都是等到血壓長期升高,發生併發症的時候才出現症狀,患者通常都會在體檢或因其他疾病就診的時候發現。早期的高血壓並無病理變化,但長期高血壓則會併發血管硬化,、力上升,造成重要器官的損傷。

病因

一、本態性高血壓

目前為止在醫學上並未了解其原因,但臨床上與許多因素相關,包括生活型態,遺傳傾向、老化…等,多發生在中年以後。

二、續發性高血壓

- 在臨床上可找到造成高血壓的特定病因或疾病,約佔整體高血壓的5-10%

- 主要的病因包括腎上腺腫瘤、腎動脈狹窄、以及內分泌疾病包括甲狀腺或副甲狀腺疾病等。

- 以上續發性高血壓,一般可以在病因去除後恢復正常血壓。

危險因子

危險因子的部分可分為身體狀況、生活習慣、遺傳三方面

一、身體狀況

- 肥胖

- 高血壓

- 糖尿病

- 年紀

- 血脂異常(當血液中之總膽固醇過高、三酸甘油之過高,高密度膽固醇濃度偏低以及低密度膽固醇濃度偏高等)

二、生活習慣

- 緊張、壓力大

- 缺乏運動

- 抽菸

三、遺傳: 早發性心血管疾病家族史,意即男性親屬55歲前、女性親屬65歲前發生心血管疾病。

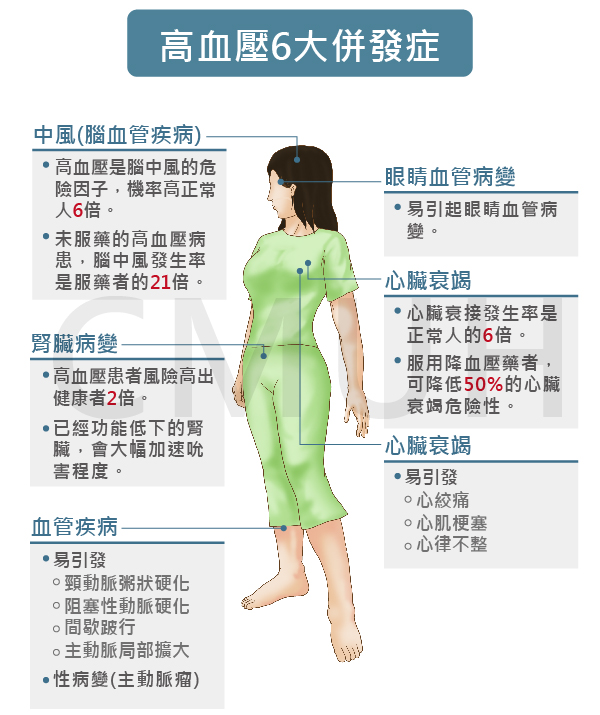

併發症

長時間的高血壓主要造成重要器官如心臟冠狀動脈、腎臟、視網膜、與腦血管等的血管硬化,失去彈性,造成相關器官的損傷。還可能因血管失去彈性、阻力增加,造成心臟負荷加大,導致心肌肥厚與心臟衰竭等併發症。

診斷及化驗

診斷的部分可分成病史詢問,理學檢查,實驗室檢查等。

一、病史詢問

- 症狀

- 危險因子

- 家族病史

二、理學檢查

不見得會有異常發現,但要注意高血壓的併發症如視力乳突水腫,視網膜血管病變,腦中風,腎病變,冠狀動脈疾病以及心臟衰竭等徵象。

三、實驗室檢查

- 心電圖檢查: 偵測心臟的電波,以了解心臟是否有心室肥厚或是心肌梗塞的情形。

- 胸部X光檢查 : 檢查心臟及主動脈等大血管,是否因高血壓造成結構上的改變,例如心臟擴大、血管彎曲或鈣化…等。

- 血液檢查:評估腎功能,以及其他危險因子如血糖,血脂肪等

- 尿液檢查:檢查是否有尿蛋白的情形

- 其他特殊檢查:

- 心臟超音波:評估心臟整體收縮功能或是否有心機肥厚等現象

- 腎臟超音波: 評估腎臟是否因長期高血壓而有雙側萎縮,或是否有因為腎動脈狹窄,而造成單側腎臟萎縮之情形。

- 電腦斷層或核磁共振: 針對懷疑有次發性高血壓的病人,可以徹底檢查是否有諸如腎動脈狹窄或腎上腺腫瘤等因素,造成血壓異常升高。

治療方法

治療方式包含非藥物治療、藥物治療以及危險因子的處理以期有更佳的預後.

治療目標以140/90mmHg為主,治療結果可降低50%心臟衰竭,40%中風,20-25%心肌梗塞的機會。

一、藥物治療

- 減少心跳收縮:乙型交感神經感應器阻斷劑、鈣離子阻斷劑

- 使血管擴張:鈣離子阻斷劑、血管張力素轉換酶抑制劑、血管張力素受體阻斷劑、

- 降低體內體液容量:利尿劑

二、非藥物治療

- 減輕體重

- 飲酒避免超量

- 飲食控制

- 規律的有氧運動

三、危險因子的處理

- 調整活動強度,減慢工作速度

- 治療血脂異常、糖尿病

- 戒煙

【撰文/中國醫藥大學附設醫院 莊霖醫師 校閱/心臟血管內科 王宇澄醫師】